日本国内においては、シロシビンおよびそれを含むキノコは「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき 規制薬物(麻薬)に指定されており、所持・使用・譲渡・栽培などが厳しく禁止されています。

本サイトは、サイケデリックや精神活性物質に関する最新の研究、国際的な医療動向、歴史的背景などの情報を、 教育・啓発・学術的な目的で提供しており、日本国内での使用や違法行為を推奨・助長する意図は一切ありません。

また、本サイトの内容は医療的助言を目的としたものではありません。ご自身の健康に関する判断は、 必ず医療専門家にご相談ください。

近年、シロシビンは世界の精神医療と神経科学の分野で大きな注目を集めています。

かつては単なる幻覚剤として扱われてきましたが、最新の研究ではうつ病、不安障害、PTSD、依存症など、従来の治療で改善が難しい症状に対して持続的な改善をもたらす可能性が報告されています。

では、なぜシロシビンがこうした変化を引き起こすのでしょうか?

鍵を握るのがセロトニン受容体とデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)です。

シロシビンとは何か

シロシビンは、一部のキノコ(いわゆるマジックマッシュルーム)に含まれる天然の精神活性物質です。

体内に入ると肝臓でシロシン(psilocin)に変換され、脳に作用します。

シロシンは、脳の化学的な“言語”のひとつであるセロトニンと構造が非常によく似ています。

-

プロドラッグ:シロシビンは直接作用するのではなく、シロシンに変換されてはじめて脳に影響を与えます。

-

自然界での存在:世界中で180種以上のキノコがシロシビンを含有。メキシコや東南アジアでは古来より宗教儀式に使用されてきました。

-

法的状況:日本では麻薬に指定され厳しく禁止されていますが、アメリカ・オレゴン州やオーストラリアなどでは医療利用が進みつつあります。

セロトニン受容体への作用

セロトニンは、気分や思考、睡眠、食欲などを調整する神経伝達物質です。

このセロトニンを“鍵”とすると、その鍵を受け取るための“鍵穴”がセロトニン受容体で、少なくとも14種類が存在します。

その中でも、シロシビンが最も強く作用するのが5-HT2A受容体です。

5-HT2A受容体は、大脳皮質の前頭前野や頭頂葉など、思考や感覚処理に関わる領域に多く存在します。

シロシンがこの受容体に結合すると、脳内ネットワークの活動パターンが変化し、自己や過去・未来に関する思考を担うDMNにも影響を与えます。

デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)とは

デフォルトモードネットワーク(DMN)は、私たちが外界に注意を向けていないときに活発になる脳のネットワークで、自己に関する思考や過去の記憶の反芻、未来のシナリオの予測に深く関わります。

DMNは、セルフイメージ(私はこういう人間だ)、他者や世界に対する価値観、時間や因果関係の感覚といった内的モデルを作り、それを基に日々の出来事を解釈します。

これは過去の経験から形成され、無意識のうちに世界の見方を形づくります。

安定性が高い反面、過活動になると過去の反芻やネガティブな予測、自己イメージの固定化が強まり、行動や思考の変化を妨げます。

シロシビンがDMNに与える影響

ロンドンのインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究(Carhart-Harrisら, 2012)では、シロシビンを摂取するとデフォルトモードネットワーク(DMN)の活動が一時的に低下することが確認されています。

これは、頭の中で常に流れている「自分に関する考え事」が静まり、背景に退いていくような状態で、時に「自分」と「世界」の境界が希薄になる体験(Ego dissolution)をもたらします。

この状態では、自我よりも大きな視点から物事をとらえ、人生や人間関係を新しい文脈で考える「視座の変化による気づき」が生じます。

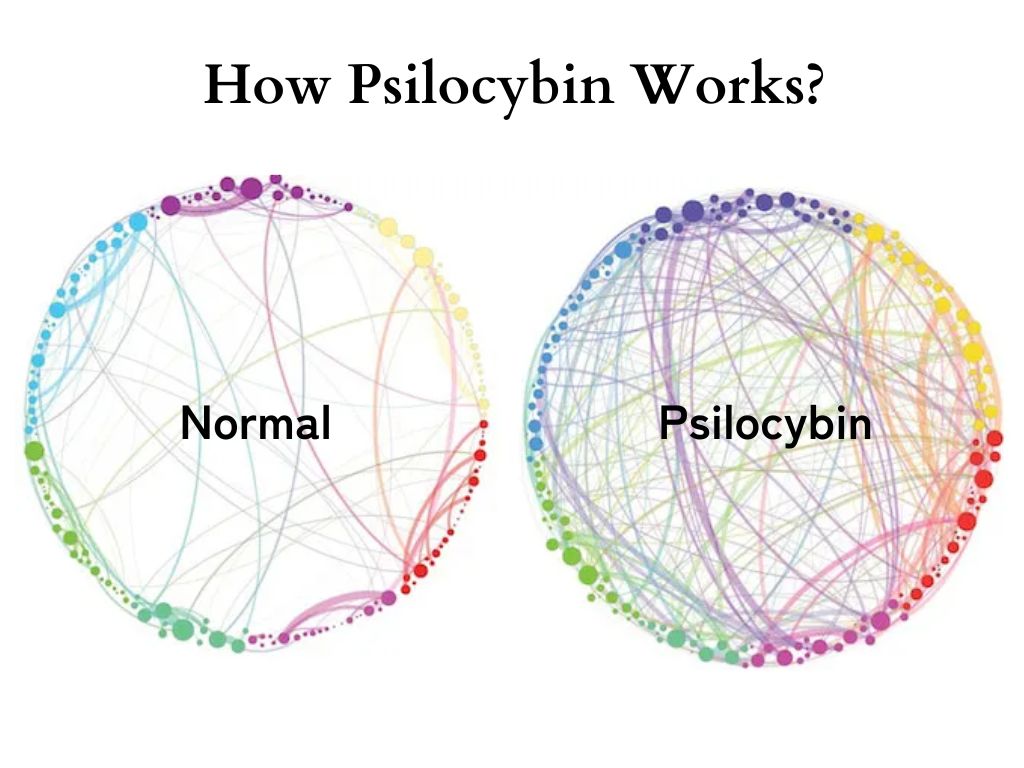

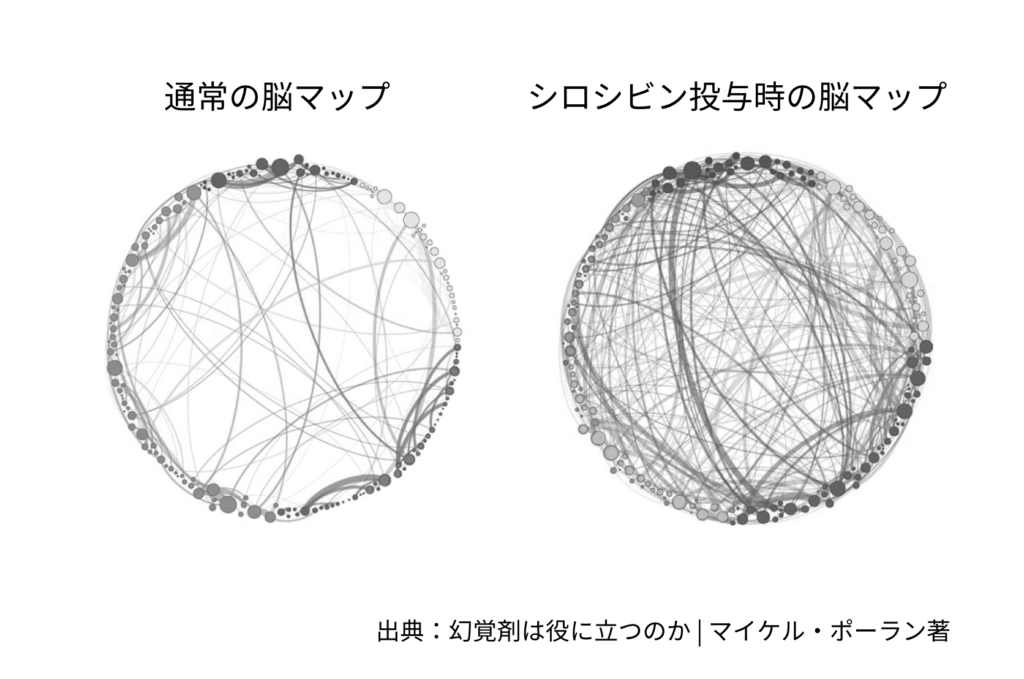

同時に、DMNの活動が低下することで普段はつながらない脳内ネットワークが自由に情報をやりとりするようになります。

この現象は、新しい関連性の発見や既存のアイデアの再構築を促し、事象に対する新たなつながりの発見やクリエイティブな発想を生み出す基盤になります。

☝️こちらの記事でデフォルト・モード・ネットワークについて解説しています。

セロトニン受容体作用とDMN変化の関係

研究者たちは、シロシンが5-HT2A受容体を刺激することで、なぜDMNの活動が低下するのかを探っています。

現在有力な仮説では、まず受容体刺激により神経細胞の興奮パターンが変化し、DMN内部の同期が弱まります。すると、これまであまり交流しなかった脳領域同士で新しい接続が生まれます。

このプロセスにより、認知の柔軟性が増し、従来の思考枠組みから抜け出しやすくなるのです。

特に抑うつ的な反芻思考が弱まり、物事を異なる視点から見られるようになることが、心理的改善につながると考えられています。

Carhart‑HarrisとFristonは、『Anarchic Brain』などの理論モデルで、シロシビンが5‑HT₂A受容体を介してDMN内の同期を崩し、エントロピーを高めることで意識状態を変化させるという仮説を提示しています。これにより、固定化された自己中心的パターンがゆるみ、新しい視点や体験が生まれるとされます。

治療応用の可能性と今後の課題

臨床試験では、シロシビンを一度投与しただけで、その後数か月間にわたりうつ症状や不安が軽減する例が数多く報告されています。

これは、脳の「再配線」によって固定化された思考パターンが緩み、体験中に得られた洞察が行動や感情の変化として定着するためと考えられます。

しかし課題も残ります。

効果には個人差が大きく、適切な用量や投与回数の基準はまだ確立されていません。

また、体験中の心理的サポート(セット&セッティング)は安全性と効果を左右する重要な要因です。さらに、長期的な安全性や副作用についても今後の研究が必要です。